使う。だから伝え、作り続ける。

藩士の手仕事だったしの竹細工は、時代とともに地元民の生活の一部に。

家族の手伝いをしながら作り方を教わり、家庭の中で伝えられてきたました。

一つひとつ手仕事で丁寧に編むため、熟練した作り手でも小さいサイズのものを、1日1~2個しか作れないそう

材料は地元に自生しているしの竹。毎年12月の積雪前に採取する

“へげ”も各自で手づくり。“ヒコ”という道具で一本一本幅をそろえる

小さな刃物は、金物店で作ってもらっている竹細工専用のもの

地域内外から老若男女15人程度が竹工芸館に通って制作を行っている

明治以降、主に農家の冬の内職として定着した「岩出山しの竹細工」。男性が出稼ぎへ出ている間、留守を預かる女性やお年寄りが家の中で作っていたのが竹細工でした。自分たちで使うのはもちろん、作ったものを売ることで家計を助ける役割も担っていたといいます。今でも自宅用や贈り物として必要な時に必要な分だけを作っている、という人も多いのだとか。

家庭の中で伝承されてきた竹細工が途絶えがちになった昭和23(1948)年、技術の保存を主な目的とした竹細工指導所が設立されました。現在は「竹工芸館」として製品の展示・販売を行うとともに、制作風景を間近で見られる作業場を併設。竹細工を手習いしたい人がそこに通い、指導員から技法を教わるスタイルで、後継者の育成が行われています。

材料の“へげ”(ヒゴ)は、小指ほどの細いしの竹を4つに割り、皮をはぎとって作るので自然と丸みを帯び、その“へげ”の丸みが優しい手触りと水切れの良さを生み出します。しの竹細工は、そうした使いやすさに工夫をこらし、使い手自らが作り伝えてきた生活道具の逸品なのです。

3つの編み技法

およそ300年の伝統を持つ岩出山のしの竹細工。

長い歴史のなかで培われ、人々の暮らしと結びついた3つの編み技法が受け継がれています。

同じところをヨコに交互にきめ細かく編む、岩出山ならではの編み方。竹ヒゴは2本1組で編んでいく。この技法を使った代表的なものが“米とぎざる”で、ざるの内側に竹の表面がくるように編まれ、すべりが良いのでお米を洗いやすく、水切れも抜群。

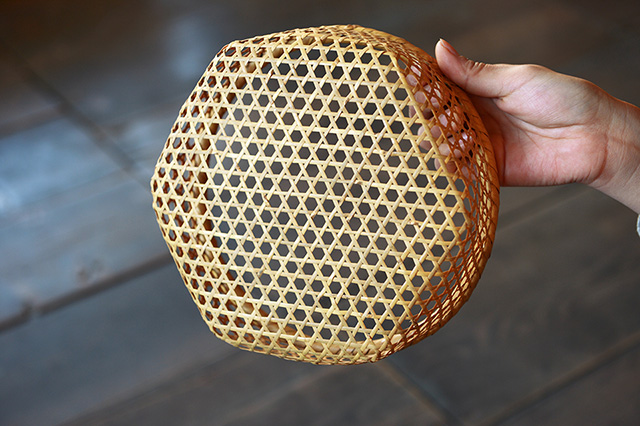

編み目が六角形の編み方。しの竹が使われるが、さらに細くやわらかい鈴竹も用いられる。六つ目編みのカゴは“目かご”と呼ばれ、きのこや牡蠣などを入れて洗うのに使われてきた。編み目の間から余計な土などが落ちてくれるので便利。

編み目が螺旋状に広がっていくように見える編み方。この編み方で深く編んだ“あじろざる”は、ざる編みよりタテのヒゴを減らして1本ずつばらばらに編むので目が粗く、元々こしあんを作るのに用いられていた。

使い方のポイント

- お米をとぐ時には、ざるの下にボールを置いて使いましょう。

- 使用後は、洗剤は使わずに、タワシなどで中と外を軽く洗って水かお湯ですすぎ、水を切ります。

- 編み目に米粒などがはさまった時には、底を軽く叩くか、竹串などで取り除きましょう。

- 洗った後はできるだけ壁などに掛けて乾燥させ、完全に乾かしてからまた使うことが長持ちの秘訣です。

ひとことアドバイス 竹工芸館 竹細工指導員 千葉文夫さん

水切りや米粒を取る際に、ざるの縁を打ち付けたりすると破損の原因に。乾かす時には、できるだけ風通しの良いところに掛けて乾かしてください。使った後に完全に乾かすことが大切です。

ざるも皆さんの顔が見たいので(笑)、しまい込まず常に出しておくことをお勧めします。1年半ほどきちんとご使用いただければ、その後はカビにくくなり、5年から10年と長くお使いいただけます。