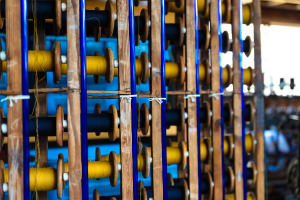

薄手の生地を高品質で効率良く織れるY式織機は、全国各地に普及。4万台以上出荷したが、現在でも動いているのは珍しい

「千葉孝機業場」を訪ねると聞こえてくるのは「ガシャン、ガシャン」という大きな機械音。音の正体は大正4(1915)年に製造された豊田式鉄製小幅動力織機(通称Y式)が動く音。Y式織機は鉄製のものとしては一番古く、薄地の織物を効率よく織れるため日本の織物産業の発展に大きく貢献しました。「千葉孝機業場」はこの織機を23台導入。現在はそのうち6台が現役で稼動しています。若柳地織を今に伝える3代目の千葉孝順さんは、学校を卒業してすぐ家業の道に。先代である父親からまず課せられたのは織機をばらし、組み立てることだったのだそう。仕事の要となる機械の構造を知るところからはじまり、織機を大切に使い続けています。「100年近くも昔の機械だから、壊れても修理には出せないし、部品もない。だから自分で部品を加工して作ったり、調整しながら使っているんですよ」と笑いながら千葉さんは語りますが、その手間は並々ならぬもの。

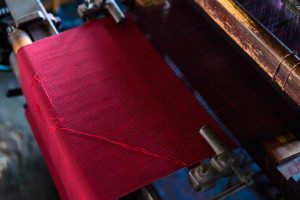

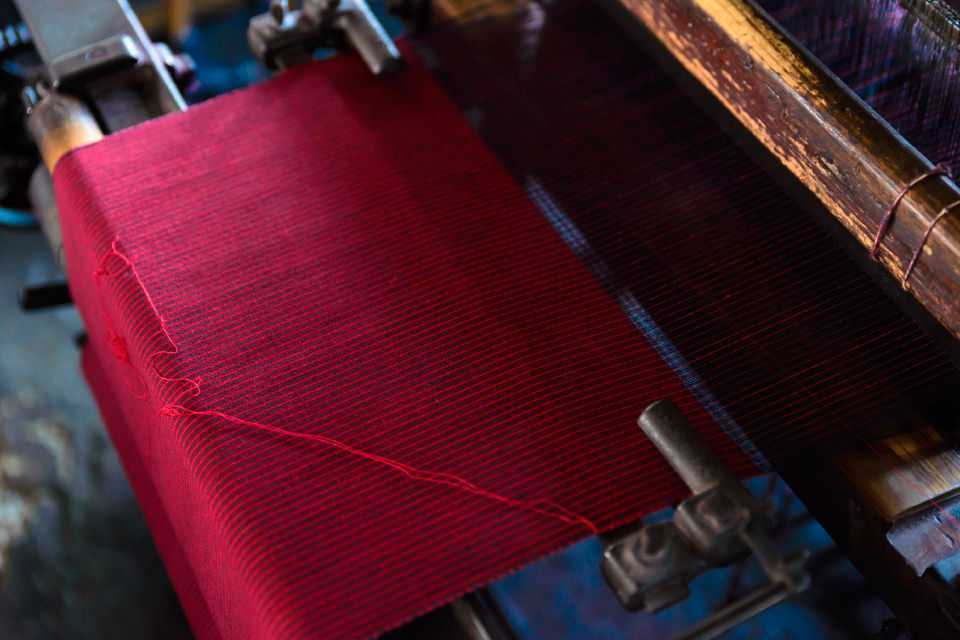

また、自動織機といえども、機械が動いている間は決して目を離すことはありません。織機にもそれぞれクセがあるので、たて糸とよこ糸の具合、機械の調子、織りあがりを常に確認しながらの作業です。より高速で、緻密に織布を生産する機械はたくさんありますが、それでも手のかかる織機を使い続けているのは、「この織機でしか出せない風合い、肌ざわりがある」からだそう。若柳地織は歴史を刻んできた織機で、空気をまとうようにゆっくり大切に織りあげられているのです。

-

機業場の建物入り口にあるモーターを動かし動力を伝え、天井から吊るしたベルトで駆動するY式織機。立派な梁、柱の建物もほぼ建てた当時のまま残っている

-

織機にかける前にも整経、経巻、糸通しなどの作業が必要。細かに紛れ込んだ糸くずが反物に“キズ”を作る原因となるので、それぞれの作業も気を抜けない

-

若柳地織の特徴的な柄は紺と白の縞模様「大名縞」と落ち着きのある朱色。千葉孝機業場では現在7色の綿糸を使いわけ、さまざまなパターンの縞模様、無地の織布を製造

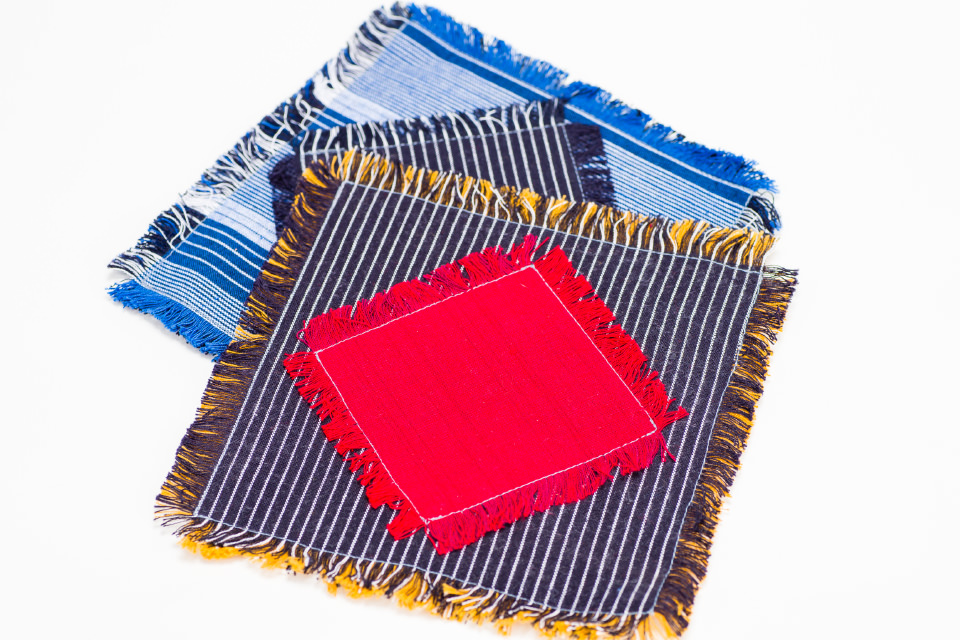

町の商工会の新製品開発事業で作ったコースター「織舟渡し」。川の舟運で栄えた若柳をイメージした

戦後、織物産業は織機が一回ガチャっと動けば万のお金が入るという風に例えられる“ガチャ万時代”を迎え、織ったそばから商品が売れるというほど隆盛を誇っていました。しかし、千葉さんが跡を継ぐ頃には化学繊維の進出に伴って、木綿の需要が落ち込んできていたといいます。生活の不安を抱えながらも千葉さんが下した決断は、ただ作るだけではなく、直接お客様に販売することでした。それまでは宮城県北部や岩手県南部の呉服屋に卸すのが主流の販路でしたが、当時の電車で2時間かけて仙台のデパートへ赴き、直接販売をするように。そこでの出来事が大きな転機だったと千葉さんは語ります。「シャツなどを作って持っていった商品を見て、女性のお客様に『野良着でおしゃれ着なんてね』と言われたんです。本当に頭にきて、嫌気がさして、『辞めてやる!』ってその時は思いました。でもその帰りの電車の2時間でなぜ売れないのか、どうやったら売れるのか、色々考え、整理することができたんです」。

そうしてできたのが、従来の服飾品だけではなく、千葉さんが“実用的民芸品”と呼ぶ名刺入れや札入れ、がま口などの小物。以降、「お客様と接する中で、こういうものが欲しい、これだったら買うという意見をもらえたことがとても大きかった」と振り返ります。現在も生産の傍ら、全国各地の百貨店や催事をまわり、直接お客様と向き合って若柳地織の魅力を伝える日々。ワンピースやチュニックなど、若い人にも受け入れられるような製品作りにも意欲的です。

-

丸底の小ぶりなサイズで使いやすい巾着。化粧なおしの道具や小物を入れておくのにぴったり

-

フリンジのついた可愛らしい敷き物。ティーポットマットや花瓶敷きにおすすめ

-

生地に張りがあり、しっかりしているシンプルな横型ポーチ。ペンケースにもいい