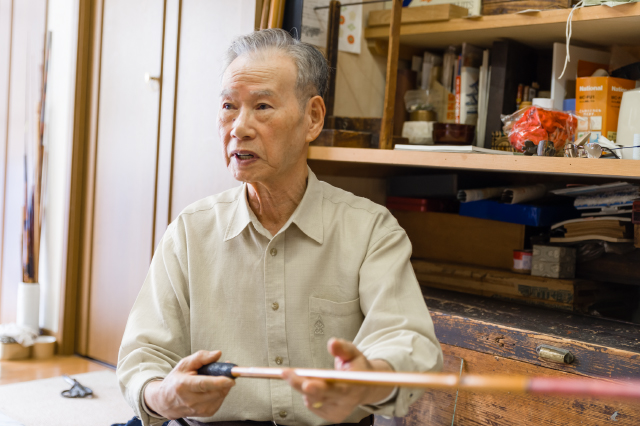

伊達政宗公の時代から今に伝わる仙台竿。その唯一の継承者であるのが、「竿政」の田村政孝さんです。田村さんのお父さんは、東京で宮大工をしていましたが、関東大震災をきっかけに仙台に戻ってきました。「仙台に帰ってきてから、建築関係の仕事をしていたんですよ。でも、あまり仕事がなかったようだね。それで鳥かごと竿を作り始めた。それがまた、えらい当たったのしゃ。当時、鳥を飼うっていうのは、お金持ちがやることだったんだよ。『田村のところの鳥かごは、丈夫だし形も崩れないでキレイだ』っていうんで、評判になったのしゃ」。

宮大工、そして鳥かご職人として名をはせた父が、やがて作り始めたのが仙台竿。「でも、戦争が始まってね。親父は爆弾工場で働くことになって、釣竿が作れなくなった。それで当時小学生だった私が、いたずらで父の作った半製品を仕上げて販売を始めた。それこそ3歳くらいの時から、親父の仕事場に出入りしていたし、“門前の小僧”ってやつかねぇ」。幼いながらも田村さんが作った釣竿は大変な評判となり、父の竿の愛好家からも「天才」と呼ばれました。

竿の話となると表情がキッと厳しい職人のものに。

田村さんの竿作りは、竹探しから始まります。「竿っていうのは、竹に勝るものはないんだよ。それぞれの竿に合った真っ直ぐで強い竹を見つけらんない限りは作れない。だから、何年も待ってもらうこともあるんだね。そういえば、10年待ってもらったお客さんもいたっけなぁ」。理想の竹が見つかったら、そこから焼入れ、繋ぎ、糸巻き、塗りなど200近い工程を経て、およそ1年かけてようやく仙台竿が完成します。「仙台竿の一番の特徴はね、“調子”なの。ふわりとしてるから、魚が驚かないんだな。ケンカしないから、ストレスなくスッと釣り上げることができる。まぁ、長い時間かけて1本の竿を作るでしょ。それでもお客さんが目キラキラさせて『宝物です』なんて言われっと、金儲けはできないね(笑)。『政ちゃん、もっとずるくなった方がいいよ』なんて言った人もいたねぇ」。

時にいたずらっ子のようなほほ笑みを浮かべながら、やわらかな仙台弁でユーモアたっぷりに話をする田村さん。その人柄と、職人としての唯一無二の技を求め、日本全国の釣り愛好家は今日も田村さんのもとを訪ねるのです―。

<1>12本継ぎのタナゴ用の釣竿。ほかの竿に比べると小さく、より高度な技術が求められる。<2>竹をくりぬく道具。これもすべて田村さんの手作りだ。<3>この美しい漆器も田村さんの手によるもの。

-

形を整える下準備として、竹の節をくりぬく。この作業を「ナカクリ」という。

-

竹の節を取った後、竹のクセ(曲り)を取るため、竹を火にかけて修正を行う。

-

竿の継ぎ口を形作る。差し込みにあたる部分の作り込みと、全体にカンナをかける。

-

受け口の部分を作り込む。継いでも1本の竹であるかのようなしなやかさとなるか、調整を重ねる。

-

形作った竿に絹糸を巻く。絹糸がずれないように、漆と小麦粉を混ぜた物を接着剤として使用する。

-

形作った竿に絹糸を巻く。絹糸がずれないように、漆と小麦粉を混ぜた物を接着剤として使用する。

-