白石和紙を復興していく過程で生まれた

“拓本染め”の技。

「丈夫で美しい白石和紙を活かした名産品を」との思いでものづくりに邁進し、

たぐいまれな和紙製品を今に伝える、

2軒の紙子工房を訪ねました。

強く美しい紙を

最大限に活かして

手探りではじめた紙子づくり

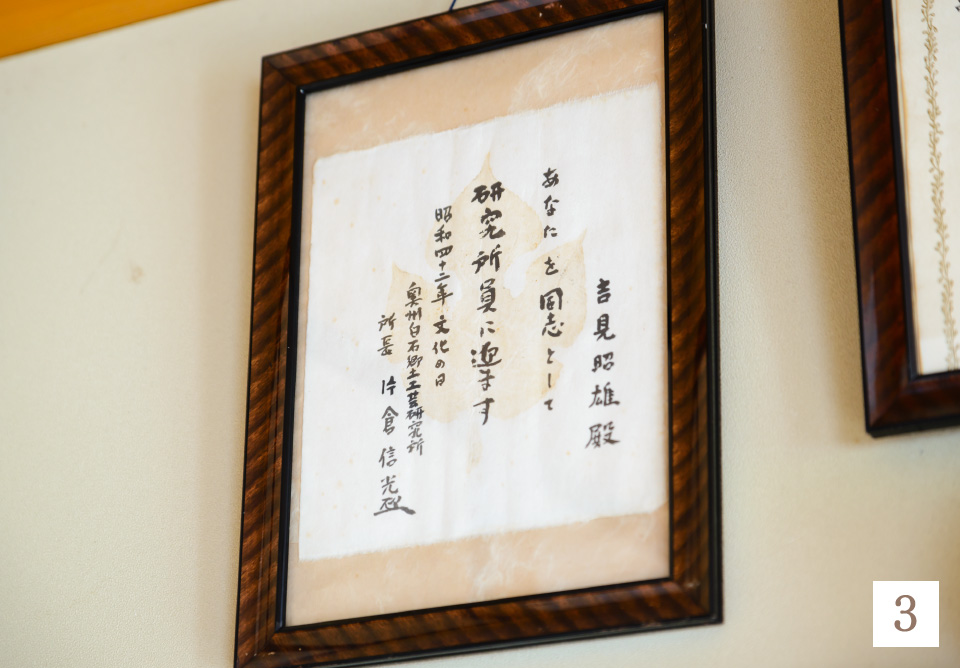

白石和紙工房の遠藤忠雄さんや15代白石城主・片倉信光さんとともに、白石和紙の復興に尽力した佐藤忠太郎さん。その忠太郎さんに手先の器用さを見込まれて、吉見(きちみ)紙子工房の吉見昭雄(きちみてるお)さんは、この道に入ったのだそうです。「地元の大先輩」だったという忠太郎さんが、和紙を活かした新しい製品をつくり出そうと模索している時期でした。「ようは研究の段階でね。なんにもないところからものをつくるんだから、果たして成功するかしないか分からなかった」と吉見さん。こんにゃく粉を水で溶いた糊で和紙を強くする、白石和紙の加工において今では当たり前のやり方も、すべて手探りで会得していったといいます。「こんにゃく糊を塗ると和紙が丈夫になるっていうのは昔から分かっていたんだけど、なにも資料が残ってないから糊の作り方が分からなくて、教えてくれる人もいない。はじめはこんにゃく糊がコチコチに固まってしまったり、糊を塗っても和紙がプラスチックみたいになっちゃったりね…。いろいろ自分で考えてやってみて、糊の濃さや塗り方、塗る回数などが、だんだんに分かってきたんです」。

忠太郎さんがアイディアを出し、吉見さんが形にするといった体制で、こんにゃく糊で強化した和紙に拓本のやり方で模様をつける、“拓本染め”の美しい紙子(かみこ)が生み出されていきました。

白石和紙ならではの工芸品

紙子を使って財布や名刺入れなど新製品をつくっても、最初はなかなか売れず苦労の連続だったといいます。そんな時、忠太郎さんの発案で美智子皇后(当時は妃殿下)に白石和紙の特製ハンドバッグを献上して話題に。それからようやく紙子づくりの仕事が軌道に乗っていったそうです。そして、忠太郎さんのもとからの独立を機に、吉見さんは拓本染めで使う版木(型板)も手がけるようになりました。東京まで出向いてはんこ職人用の彫刻刀を探し求め、デザインは本を読んで独学したそうです。模様の配置やバランスを決めるまで何度も紙に描き、入念にデザインを仕上げてから版木に描き写して、彫り進めるといいます。「版木を彫る時に大事なのは、彫れる自信があるかないか、それが一番です。そして彫る時は何も考えない。テレビもラジオもかけないで、一心に彫ります」。

こんにゃく糊や版木を用いて和紙を加工してつくる紙子の製品は、「コウゾの繊維が長くて丈夫な白石和紙でなければできない」と吉見さんは話します。「遠藤さん(白石和紙工房)が丈夫な和紙を漉いておられるから、私もやり続けてこれた」としみじみ。「(紙子づくりは)誰もやってない、分からないことばかりだったから、いろいろ失敗もありました。好きでないとやれない、奥の深い特殊な仕事だね(笑)」。清らかで美しい製品の数々は、紙子製作という道を自ら切り開いてきた吉見さんの努力と創意の結晶なのです。

吉見紙子工房

宮城県白石市南町1−2−7

TEL 0224−25−3640

現在は息子の伸一さんと二人で仕事をしている吉見昭雄さん

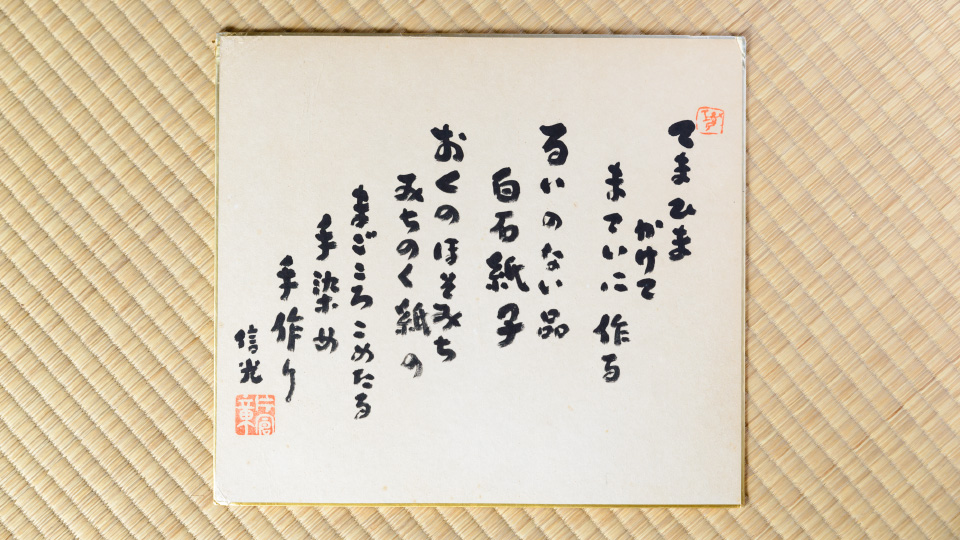

<1>昭雄さんの奥様が縫製した紙衣。驚くほどやわらかな手触り <2>緻密に彫られた版木。ホウやカツラの板が使われている <3>紙子製作の功績が認められ、片倉家15代信光氏よりお墨付きをいただいた

“拓本染め”によるほどよい凹凸が模様の美しさを際立たせる

模様のとりかた

-

1. クルミなどで染めた和紙にこんにゃく糊を塗り、紙全体を湿らせる。

-

2. 軽く揉んでやわらかくしてから版木(型版)の定位置にのせる。

-

3. 専用のハケで叩き、版木の凹凸に和紙を密着させていく。

-

4. 叩き終わったら、新聞紙をのせて上からこすり余分な水分を吸い取る。

-

5. 綿を包んだ“たんぽ”という道具で軽く叩くようにして、浮き上がった部分に色づけする。

-

6. 色づけ後、版木から静かにはがして干す。さらにこんにゃく糊を塗って乾かし、完成。

守りつづける技と宝

「義父は呉服店を営んでいましたが、和紙が廃れていくなかで、『和紙の着物(紙布織や紙衣)が白石からなくなってはいけない』と危機感を抱いて、本業を捨ててこの道に入ったと聞いています」と語るのは、佐藤紙子工房の佐藤文子さん。佐藤忠太郎さんの後を継いだ次男・渉さんの奥様で、渉さん亡き後は一人で拓本染めの仕事をつづけています。「嫁いで数年後から自分でも拓本染めを始めたのですが、教えてはもらえませんでしたから、夫の仕事を見て覚えました」。渉さんの手伝いをしながら、「見よう見まね」で技術を身につけていったそうです。「もともと絵を描くことが好きだった」という文子さんは、版木(型版)のデザインなども手がけ、お裁縫の腕を活かして紙衣の陣羽織を仕立てた経験も持ちます。「(陣羽織は)白石と姉妹都市の登別市の博物館からの依頼で、和紙と布では幅が違うので裁断なども一苦労でした。布のように一気に縫い進めることはできないので、返し縫いで一針一針仕上げたんですよ」。

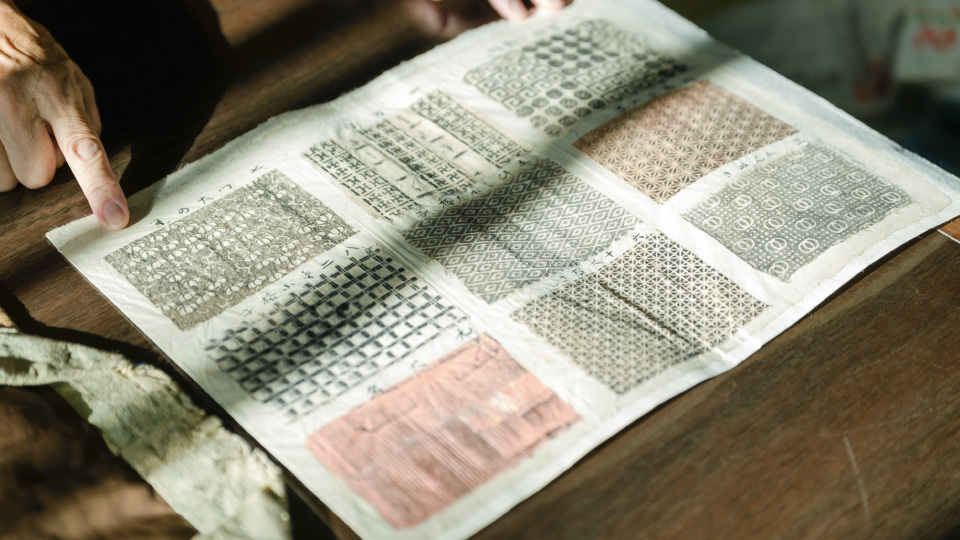

佐藤紙子工房には、昔、忠太郎さんが収集したという、和紙や手仕事にまつわる品々がたくさん遺されています。「これらは義父が各地を歩いて手にし、遺してくれたもの」と文子さん。江戸時代のものなどかなり貴重品もありますが、「しかるべき博物館などがあればお願いしたい気持ちもありますが、今のところは、この工房で直接お話しをしながら多くの方に触れてもらって、伝えていければと思います」と目を細めていました。

佐藤紙子工房

宮城県白石市北無双作29−2

TEL 0224−26−3250

-

工房を受け継ぐ佐藤文子さん

-

古くから使い継がれてきた模様の数々は今でも定番の人気を誇る

-

可憐な「くちなしの葉」は文子さんのデザイン

-

在りし日の佐藤忠太郎さん。白石和紙の復興に尽力した

-

大きな版木は江戸時代のもの。現在も使われている

-

江戸時代の道中着(紙衣)。忠太郎さんの収集品のひとつ

※2015年3月の白石和紙工房の廃業に伴い、現在は両工房ともに他産地の手漉き和紙を使用して紙子作りを行っています。