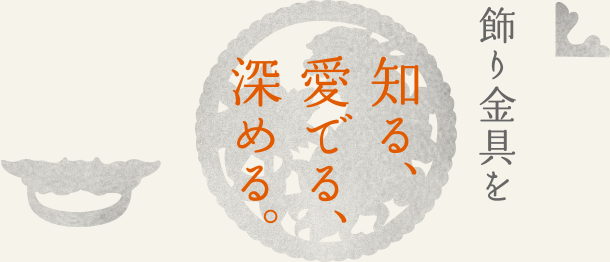

箪笥に美しい表情を与え

強度を生み出す飾り金具

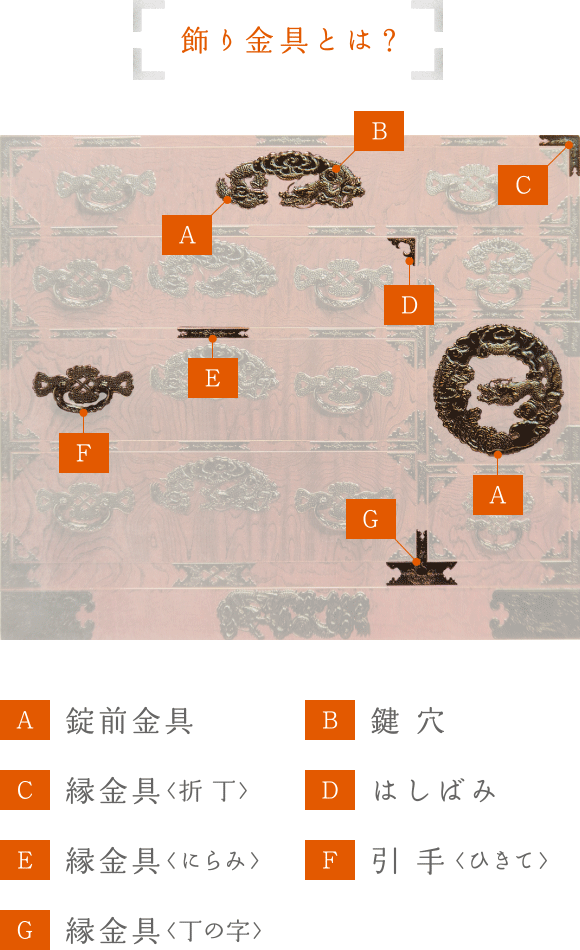

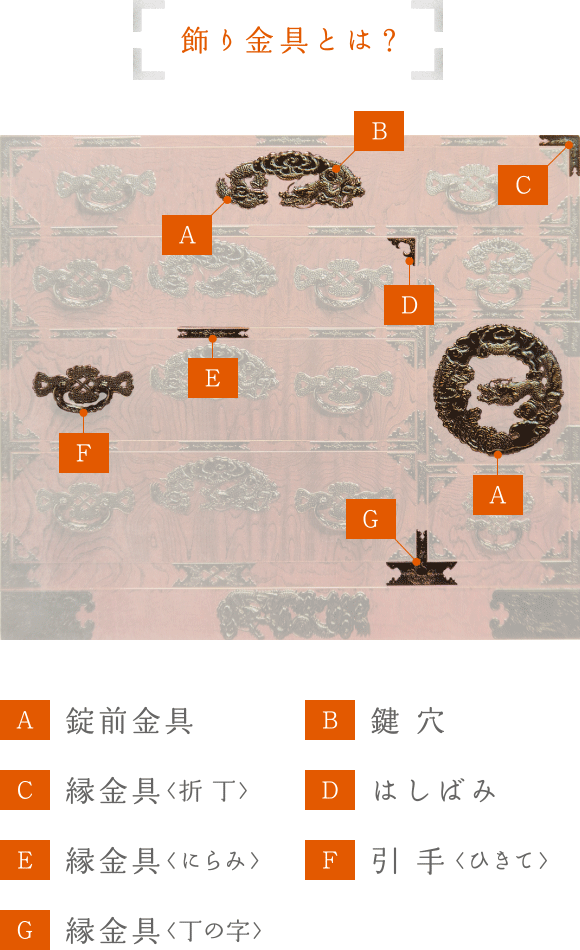

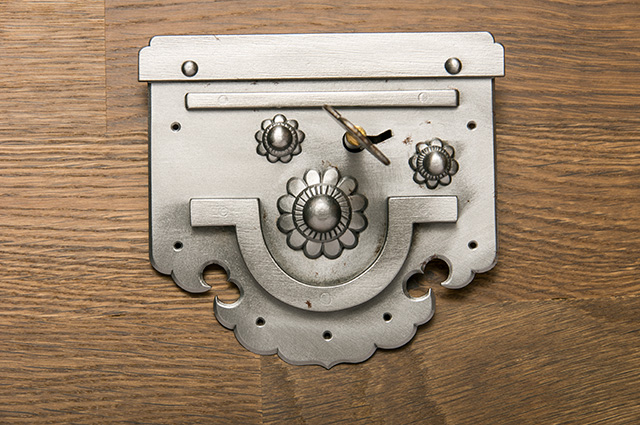

仙台箪笥の最大の特徴といっていいのが、飾り金具の存在。一般的に和箪笥には、引き出しを開閉するための「引き手」や「錠前」と呼ばれる金具がついています。

それら代表的な金具のほか、仙台箪笥にはより堅牢な作りになるよう、細かなものまで含めると200〜300個もの金具が用いられています。

一番目を引くのが、箪笥の正面に据えられた「錠前」の文様。“竹に雀”などの文様が美しく表現されています。

金具の製造法は鋳型に流しこんでプレスされた「鋳造」と職人が一つひとつ文様を打ち出す「彫金手打」の2種類。現在、彫金手打金具を手がける職人はごくわずか。

手をかけ、文様がより立体的に浮き彫られた手打の金具は、仙台箪笥の芸術の粋ともいえます。

箪笥に美しい表情を与え

強度を生み出す飾り金具

仙台箪笥の最大の特徴といっていいのが、飾り金具の存在。一般的に和箪笥には、引き出しを開閉するための「引き手」や「錠前」と呼ばれる金具がついています。

それら代表的な金具のほか、仙台箪笥にはより堅牢な作りになるよう、細かなものまで含めると200〜300個もの金具が用いられています。

一番目を引くのが、箪笥の正面に据えられた「錠前」の文様。“竹に雀”などの文様が美しく表現されています。

金具の製造法は鋳型に流しこんでプレスされた「鋳造」と職人が一つひとつ文様を打ち出す「彫金手打」の2種類。現在、彫金手打金具を手がける職人はごくわずか。

手をかけ、文様がより立体的に浮き彫られた手打の金具は、仙台箪笥の芸術の粋ともいえます。

-

錠前金具<牡丹>

可憐に花をほころばせる牡丹は伝統的な文様の一つ。仙台箪笥の代名詞的文様に作者の感性を加えたもの

-

錠前金具<唐草に菊>

唐草と菊の組み合わせ。明治初期以降、様々なデザインが淘汰された中で残ったデザインが唐草型だそう

-

錠前金具<龍>

今にも動き出しそうな本物さながらの立体感と迫力。うろこの一枚一枚にも繊細な細工がほどこされている

-

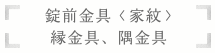

錠前金具<家紋>

家々の家紋を錠前に。家紋の特徴を最大限に生かし、左右対称、直線と丸みの彫りの線もバランスよく

-

錠前金具<虎>

躍動感あふれる虎。動物のしなやかさを描くには、コンマ数ミリレベルの鏨(たがね)を数十本駆使して掘る

-

錠前金具<家紋>

縁金具、隅金具華やかな錠前金具に対して、小さいけれど大切な縁金具、隅金具。縁や胴体部をより強固にしてくれる

-

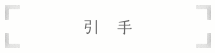

引手

抽斗(ひきだし)に取り付ける引手。鉄から打ち、美しくカーブを描くように形作るのも彫金師の腕

-

錠前金具<いぼ錠前>

真ん中にある菊の模様は「いぼ」と呼ばれ、動くようになっている。鍵をかける時だけ動かすのが特徴

繊細な飾り金具を打ち出すその手

金具ひとすじ50余年。

彫金師・八重樫栄吉

薄明かりのもと、金槌で鉄板を叩く八重樫さん。固い鉄にもあるクセ。

そのクセを読みながら一打一打、丁寧に打っていく

箪笥の注文が入ったら、お客さんとの打合せで浮かんだ図案を下絵に。世界に一つだけの飾り金具作り

鉄の縁をなめらかにするやすりがけ。下絵描き、線彫り、輪郭彫り、打ち出しなど、工程は数多い

金具作りに携わって50余年。たとえ師が家族であっても、すぐ彫金の仕事ができる訳ではありません。八重樫さんも初めは引手を2年間作り続けて基礎を固め、技術を身につけていったといいます。

歴史に裏打ちされた手から生まれる飾り金具は立体感に富み、鋳造金具では決して出せない深い味わいがあります。手仕事だから生まれる飾り金具の繊細さと力強さ、相反する美しさを持つ佇まい。八重樫さんが作る飾り金具そのものが伝統工芸品といっても過言ではありません。

もの作りの基本は道具から。

体と一体になる手作りの道具たち。

左/鏨は下絵の輪郭作りや凹凸で立体感を出す打ち出し、文様の周りを切り落とすまで用途は様々。「よい鏨は一生使える」そう 右上/時代の流れとともに絵柄が多様化したため、使う鏨の種類も増え、自然と金槌の種類も多くなった 右下/鏨や金槌を作る際には高温の炉で鉄、鋼を熱して打つ。引手もこの炉で鉄の棒を熱して曲げ、曲線を作っていく ©宮城県地域文化遺産復興プロジェクト実行委員会

金具職人が使う道具で不可欠なのが「鏨(たがね)」。下絵の輪郭を彫り、模様を打ち出し、描いた文様の周りの鉄を切り落とす。そのすべての工程に使えるよう、作った鏨は今や1300本をゆうに超えます。

もう一つの要となる道具が、鏨の頭を叩くための「金槌」。大きさや長さ、形、重さなど少しずつ異なるものを70本以上も作っているそう。「親父の金槌もあるけど、やっぱり自分で作った金槌が一番」

道具は職人の手、そのもの。自分の体にしっくりくる道具をいかに作れるかが、金具作りの重要なポイントなのです。

“トントントーン”の三拍子。

ぶれないリズムで飾りを刻む。

厚さわずか1、2ミリの鉄板から金具を打ち出していく。金具の立体感を出すために欠かせない作業の「打ち出し」は打ち出し専用の鏨で金具の内側から叩いて盛り上げ、彫り鏨で表から押さえる。三拍子にのりながら、何度もこの作業を繰り返すことで、立体感のある飾り金具が出来上がっていく

「意識してやってる訳ではないんだけど、自分が働きやすいリズムを探したらこうなったの。兄貴は四拍子だったかな」金具職人はそれぞれ体内にある自分のリズムに合わせ、多いときは一日で2万回を越えて金具のベースとなる金敷(鉄板)を叩きます。

重要なのは、いかにリズムに乗っているかということ。手が止まるとかえって時間がかかるため、鏨を打たない間も外側にある金敷をトントントーンと同じ拍子で叩き続けます。

長年連れ添う奥様の仁子さんは、今ではこの三拍子を聞くだけで、今日の八重樫さんの調子の良し悪しが分かってしまうそう。職人のリズムは、仕事の調子の鍵を握っているのです。

使う人の想いを打ち出す。

温故知新で生まれる新たなカタチ。

茂みの中で体を休めているような「鹿」の飾り金具。生命力にあふれるこの作品を見たくて遠くから工房まで足を運んできた人もいたそう

お客さんの家族が船乗りだったことから作られた、遊び心溢れる「くじら」。一人一人への想いがこもる

箪笥工房には八重樫家の飾り金具が伝統的なものから新しいものまで、たくさん展示されている

「伝統は、親父や兄の技術を引き継ぐだけではない。同じものだけを作るとコピーになってしまうから、自分なりの工夫や、オリジナリティを加えて時代とともに変えていく部分もある」

平成24(2012)年9月、八重樫さんはシアトルに招かれて彫金を展示・実演。仙台箪笥の飾り金具としてはもちろん、彫金そのものが作品として美を見出され、海外でも高く評価されました。飽くなき探究心で時代にあった新しいデザインを加味する。それができるのも伝統をしっかり受け継いでいるからこそ。歴史を知ったその手から、新たな飾り金具が今後さらに生まれてくるかもしれません。