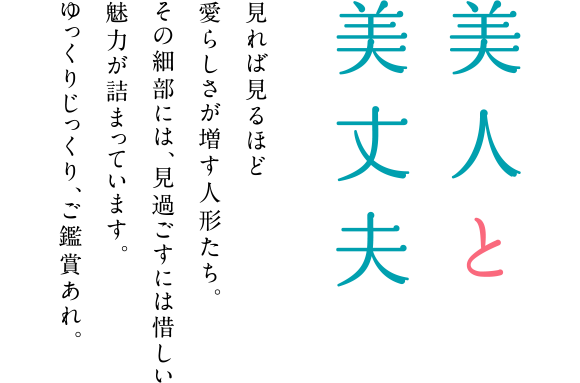

同名の日本舞踊を題材にした人形。

腰を落とした佇まい、そっと踏み出された足に踊り手の美しさが表現されています。

〈1〉季節の花々を描いた扇の模様は、ひとつひとつすべて描き分けられています。 〈2〉帯模様は仙台藩にゆかりのある竹に雀。今にも羽ばたきそうな雀に注目。 〈3〉目じりに紅を施した遠くを見つめる目。眉の一本まで描き込まれています。

-

鯉には「黄河の上流にある滝『竜門』を登ると竜になる」という伝説があります。少年が鯉を担いだ人形は歌舞伎の演目がモチーフ。

ほほ笑んだ人形には、かわいらしいエクボが。団子鼻も愛嬌たっぷり。

-

お祭り行列に加わる男の子。宮城県岩沼市の竹駒神社の行事「初午大祭」にちなんで作られた人形です。強さんの父、佐五郎の作。

ふくよかな手が少年らしさを表現。兜模様も描き込まれています。

-

佐五郎が作った型をもとに、強さんが制作。白と金の着物の柄や唐獅子の表情、岩苔の様子など、その繊細さにため息が出ます。

英知を象徴する文殊菩薩。すべてを見透かすような厳かな表情。

-

五福神を躍動感たっぷりに表現。それぞれの表情はもちろん、肌の色まで描き分けられています。おめでたい着物の模様も見どころ。

お酒を飲んだのでしょうか。陽気に笑う恵比寿天と大黒天。

-

12年かけてコレクションする人も多いという十二支の人形。それぞれの動物の特徴をうまくとらえた、ユーモラスな表情が魅力です。

「因幡の白うさぎ」がモチーフ。得意げで賢そうな顔です。

-

船に乗った七福神は綱を引き、大きな鯛を引き上げている最中。宝袋尊は舟べりに足を上げ、今にも鯛を担ぎ上げそうな様子です。

波しぶきの描き方に、浮世絵の表現を見て取れます。